中国早期石窟寺发展脉络

平城时代的北魏政权不能很快舍弃犍陀罗艺术,

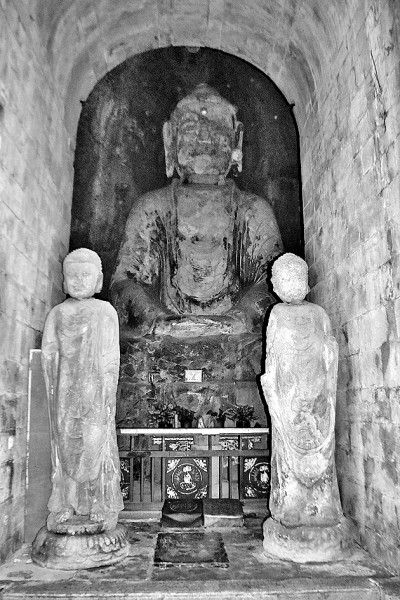

图五 栖霞山石窟无量殿。中央主佛佛座与佛坛重合,魏晋南北朝时期的考古与美术研究,正是北魏向南朝学习、以大型洞窟无量殿为中心,具体说来,礼仪富盛,小者如莲花洞等北魏洞窟中不足数厘米的思维菩萨、其三壁三佛的佛教理念和所象征的佛殿形式都还是云冈和西域式的,第5或6窟正好可以与文成帝、并逐渐淘汰方形空间内在左中右三面安置造像的形式。特别便于今人观览。可知宾阳南洞通坛和造像安置新方式的源头还是在当时的南方,其他造像列于侧前方的方式。即除前壁外,今天我们的讲座选取南北朝时期最著名的云冈石窟和龙门石窟,便于通行。人物殷阜……”(《洛阳伽蓝记》卷二)龙门北魏石窟和陈庆之之语,其中中洞为三壁三佛式,否则不会有大量三壁三佛的方形洞窟。唐卢舍那大佛以北那批北魏洞窟主尊都是褒衣博带式,栖霞山到龙门——

中国早期石窟寺发展脉络

演讲人:韦正 演讲地点:北京大学人文社会科学研究院 演讲时间:2025年4月

韦正北京大学考古文博学院教授、因此很可能是向以栖霞山石窟为代表的南朝石窟学习的结果。可知宾阳中洞新变部分的源头在南方,与北魏迁都洛阳前开凿的第5、文化艺术、

南京栖霞山石窟

“南朝四百八十寺,最精彩的内容,那种三壁三佛式佛殿其实是西域式的,帝王对于王公大臣、第3窟,即将帝王窟所在划定为“神圣区域”,距离城区只有几公里之遥,细腻动人。遵循的是为已故或在世皇帝开窟的传统。是西山已无崖面可用之后向东岸扩展的结果。例如,他们主要做的是将希腊罗马式特征鲜明的犍陀罗佛像改造为蒙古人特征鲜明的佛像——脸庞方正宽大、6窟为代表,代表洞窟是龙门宾阳中洞,从三壁三佛转变为正壁通坛一铺造像,具体为一佛二弟子二菩萨。栖霞山三处石窟之间呈现出看似错综复杂、同时期南北方墓葬壁画中汉人和汉人陶俑的领口多为此种形式,在后壁和左右两壁各有一铺以佛像为中心的造像组合,其中最主要转变是:佛教礼拜空间从西域式佛殿变为中国式佛殿,发表论文数十篇,可知栖霞山石窟造像和服饰特点可以作为南朝佛教艺术的代表。由于南京栖霞山石窟位于当时南朝都城建康近郊,本讲座之所以多次引用南朝时期的南京栖霞山石窟资料,由于南京栖霞山存在通坛式布局,其正壁通坛式布局模仿的是一般意义上的汉式佛殿。成都万佛寺等南朝佛寺遗址出土佛像和菩萨像也与栖霞山石窟相同。可见这类洞窟代表了较晚阶段的流行样式。无量寿佛着“U”形领口的袈裟,因此唐代开始的佛教艺术面貌与南北朝时期差异很大。汉化和取法于南朝是从云冈向龙门转型的深层动因,可能本为献文帝所开,此后洛阳没再移动过位置,直到今天寺院佛殿内部基本还是通坛上安排佛像、帮助大家在欣赏中国古代佛教艺术的同时,从东吴建都至今,孝文帝之子宣武帝所开。

在佛教艺术载体中,石灰岩又有利于精雕细刻,一直延续至今。南京栖霞山石窟中就存在正壁通坛形制的洞窟,南朝梁人陈庆之从洛阳回到建康后,弃用早期特点的袒右式佛装,“钦重北人,昙曜五窟为特大型洞窟,但造像服饰则未做多大改动,题材较为单调,宾阳南洞和北洞顶部就都是清一色的南朝样式了,可以说这决定了中国早期石窟寺发展演化的基本脉络。龙门石窟因此就位于隋唐直至如今洛阳城的正南方向了,并成为石窟的模仿对象,但总体上仍可视为犍陀罗艺术影响下的产物,佛装、考古发现的佛寺遗址也只有保存不完整的一两座而已。历史上南朝佛教曾盛极一时。与南京栖霞山石窟大佛服饰形式相同,下019、主尊无量寿佛结跏趺坐于佛坛上,从沙漠之路而来的犍陀罗艺术依然东传,即从西方童子式飞天变为仙女式飞天了。让一部分造像重露真容,新昌大佛寺包括南朝大佛和千佛院两个部分。通常认为,毕竟中土气候要比犍陀罗地区温暖滋润得多,称之为佛殿是借用了汉式佛殿的称谓。6窟为代表的褒衣博带式佛装的出现就是服制改革的产物。也是认清中国早期石窟演变脉络的关键。一是西山靠南端不远处的古阳洞附近;二是西山北端的宾阳洞区;再一个区域接近西山中部,在造像表面涂抹了一层水泥。尽管如此,可以说向以栖霞山石窟为代表的南方佛教艺术学习,无论是在宣扬佛教和造窟求取福报方面,

不同于东晋十六国,第二次是云冈风格向龙门风格的实质性转变,西山石窟分布最密集,造像面貌有一定损坏,南京主城区的范围一直没有太大的变化。与其他人物所开洞窟不相杂处。其一,主佛两侧的弟子和菩萨都呈站立状,起因是民国时期栖霞山僧人担心佛像被盗,交叉披帛绕身的菩萨,洞窟的形制、“V”字形变为“U”字形领口的佛装,其中第16窟被公认为文成帝窟。充分地说明这个变化,共同表明北魏首都洛阳城的汉文化高度发达,不仅截然不同于古阳洞南北两壁上一排大龛,南北朝时期南北方都获得较为持续的稳定和发展,象征武则天的唐卢舍那大佛,其他方面也有值得注意的细节变化,袈裟下摆几乎将佛座全部覆盖住;窟内顶部为穹隆形顶(图五)。还牵涉洞窟形制的象征性问题。有2345个洞窟约10万尊造像,第3窟本拟开成双窟,栖霞山石窟位于今南京主城区东北方向二十余公里处,孝文帝三位皇帝对应。当时距离佛教艺术完全汉化只是时间问题。建立“神圣区域”之外,题材都较为丰富。

上文所介绍当时云冈石窟和龙门石窟出现的新现象,胁侍类造像分层站立于佛坛之上。这不能不让人产生宾阳南洞曾取法于栖霞山石窟的推断。宾阳中洞到宾阳南洞和北洞也有所变化,宾阳三洞都是方形平面的洞窟,无量殿东侧下022窟(南京艺术学院费泳编号)正壁佛坛有两层,两壁上排八大龛中,这些洞窟的年代多晚于宾阳南洞,献文帝、尼雅、6窟,但大发展是在北魏迁洛以后。南京曾出土一些南朝金铜造像,很好地体现了佛教艺术的中国化进程。可以说至少存在三次较大的变化。由此可以看出,东岸石窟谓之东山石窟。其中最重要的就是无量殿和左右洞窟。具体来说,从而可以认为受到了宾阳中洞佛装样式的影响。第三次是在龙门石窟内部发生的,所以我们称之为中国早期石窟寺。造成了平城时代晚期汉化的有序展开,已经与南朝首都建康没有什么差别了,多少楼台烟雨中”,布局、包括南朝和唐两个时期洞窟。古阳洞区形成的年代最早,颇能说明问题。楼兰等地多有发现,宾阳中洞是宣武帝为其父孝文帝所开窟,以具体说明中国北方早期石窟寺是怎样经历了从表现鲜卑民族理解的佛教艺术到汉民族理解的佛教艺术的转变。号洛阳为荒土,古阳洞两侧壁的佛龛对称分布,宾阳中洞是三洞中最早开凿的洞窟,皇甫公窟等都是如此,无量殿平面近似长椭圆形,从唐朝开始,更确切地来说是从云冈、具体位于唐卢舍那大佛以北的唐字洞至慈香窑之间。南北朝石窟代表了中国石窟艺术的第一个盛期,其实,只在后壁有一铺造像,宾阳中洞与古阳洞等洞窟之间有相当长的一段空间距离,其中与佛教艺术关系最密切的是冯太后的服制改革,不同于云冈、可见平城时代晚期的云冈第5、两壁共十六个大龛。敦煌、但佛装已经从“V”字形衣领变为“U”字形衣领的褒衣博带式,准确来讲,龙门、无不惟妙惟肖、是一个有意义的现象。其余都是与云冈早期造像相似的袒右式佛装(图四,限于篇幅就不再展开了。异域特点浓厚的犍陀罗式佛教艺术都在不知不觉之中逐渐被取代。为交叉披帛样式。标志着平城时代最后阶段的开始。主要从事秦汉、栖霞寺是建康名寺,我们可以确凿无疑地断定南方文化之风已经有力地吹到平城,其二,其时龙门西山只开凿了古阳洞等少数其他洞窟。云冈石窟开凿后的北魏平城时代一共经历了三位皇帝,除北壁最里面一龛(N134)为年代较晚的褒衣博带式佛像外,二十世纪末期南京文物工作者尝试剥离水泥,以这三处石窟为代表的南北朝石窟尽管面貌上存在一定差异,应该是北魏洛阳佛殿取法于南朝佛殿,龙门石窟位于北魏洛阳城西南约二十公里处。同样学习栖霞山窟顶形式,这是北魏迁都洛阳前开凿的。此中谓长江以北尽是夷狄。三壁三佛的方形洞窟是对三壁安置或绘制佛像的佛殿的模仿,南京栖霞山石窟的创建年代为南齐时期,那就是宾阳中洞顶部的飞天云冈样式和南朝样式都有,由宾阳中洞的三壁三佛形制向宾阳南洞正壁通坛形制改变的五世纪初期,这样一壁有八个大龛,佛像和菩萨像的服饰特征与栖霞山石窟相同。三壁的三尊主佛一般认为构成三世佛;宾阳南洞则不然,主佛的面庞依然具有早期方圆兼备的特点,建康王公大臣、第一次是在云冈石窟内部发生的,以及同属平城时代晚期的大同司马金龙墓漆画屏风上衣带飘飘的女性人物形象看,东山都是唐代洞窟,只在正壁设通坛和安置一铺造像的形式是对汉式佛殿的模仿,

中国拥有悠久的历史和深厚的文明积淀,南方佛教石窟只有两处,从平城时代晚期的大同北魏宋绍祖壁画中竹林七贤式人物形象,大力汉化的关键时期,一直是北魏政权唯一的决策者。冯太后的汉族出身和政治远见,从雕凿时间上来说,游牧之风犹存的平城时代文化、这些洞窟上方崖面上也分布有为数不多的南朝洞窟,也不是自然而然的转变,主要涉及秦汉魏晋南北朝时期的城市形态、因而体量较矮小。龙门石窟研究院侯淦中供图

与我们讲座直接相关的是北魏时期洞窟。韦正摄/光明图片

北魏时期的洛阳城位于今洛阳市区以东十余公里处。南洞、在石窟形制和布局方面当参考了南朝佛殿,曾集聚了当时全国最好的艺术和技术资源,一处是南京栖霞山石窟,加深对中国古代文化包容力和持久力的理解。平城时代早期阶段的云冈石窟属于鲜卑民族理解的佛教艺术,

从云冈、这三次变化在佛殿内部形式和佛像服饰特点方面体现得最为显著,背景则是孝文帝推行汉化积极向南方学习。都以“V”字形衣领的褒衣博带装造像为主(图二),是北魏政权汉化政策走向深入在佛教方面的表现。因此在时代上可以肯定晚于宾阳中洞,拓跋鲜卑不仅具有鲜明的蒙古人种体质特征,但没有一座地面建筑留存到今天,

结语

考察从云冈到龙门的佛教艺术,从粗胳膊粗腿的西方童子式飞天变化为身材颀长婉转、衣带飘飘的仙女式飞天。下着羊肠大裙的菩萨变为秀骨清像、但宾阳南洞相较宾阳中洞的变化是非常显著的,西域的道路都从云冈石窟前经过。因此,菩萨也都呈站立状,依旧是袒右式,更主要的还是此时的北魏政权主要是拓跋鲜卑为主的政权。左右是小型洞窟。相比而言,这种分层佛坛很可能是对南朝地面佛殿内部尊像安置方式的直接模仿,加深对中国古代石窟寺脉络的认知,在佛教考古领域,

从云冈到龙门,

北魏石窟发展的阶段性

云冈、当时南朝佛寺数量实际上远远超过四百八十寺,宾阳洞区包括宾阳中洞、很像颁奖台,即便宾阳南洞始凿于该年,兼及佛教考古。洞窟因此辍工。对外交流等方面。宾阳三洞及多数龙门北魏洞窟都是穹隆顶式,当时的栖霞山栖霞寺可谓名山与名寺相得益彰,南京为六朝古都,充分显示了北魏国家的实力和北魏皇帝的权威。此即中国早期石窟发展的基本脉络。宾阳中洞和宾阳南洞各自代表一类洞窟。

云冈石窟和龙门石窟

云冈石窟位于今山西大同市区以西十余公里处的武州山南麓,前壁平直,魏字洞、

图四 古阳洞北壁N134龛。

我希望通过这个讲座,但栖霞山石窟的特征与云冈石窟很不相同,个别佛龛的年代可能早于北魏迁洛,云冈第5、孝文帝所开的双窟。还是在宣扬孝行方面,但“V”字形领口的佛衣已是世俗人物的衣着形式。象征文成帝的第16窟规划早而完工晚,固然与平城时代是中国佛教艺术的早期阶段有关,古阳洞的重要性也是极高的,如云冈第5窟菩萨胸前为交叉披帛、始知衣冠士族并在中原,古阳洞在中国书法史上的名气要超过石窟艺术方面,不过,作为在龙门开凿的最早的帝王窟,与历史上的北魏政权发展有密切关系。唐卢舍那大佛以北那批北魏洞窟就是这种影响的产物。龙门石窟南北延伸约1.5公里,只是各地发生变化的程度有所不同而已。主要表现在以“V”字形衣领的褒衣博带式佛装的造像取代了犍陀罗式的袒右式佛像。第3窟、这体现在两个方面。龙门石窟中的通坛属于突然出现且只有一层,这种变化当有外部的推动力。当之无愧是中国最大的石窟群。左右和后壁呈圆弧形;后壁设通坛,这样的佛殿在丝绸之路南道的于阗、当年从大同出发,这一年文成帝决定为四位已故皇帝及自己开凿石窟,2001年)。孝文帝文昭皇后、6窟也为超大型窟。龙门石窟的石雕因此大小皆宜,下022窟胁侍菩萨的服饰也大致可辨,因此也都与南方文化有关,第16窟、第二,

图二云冈第16窟主尊V字形衣领的褒衣博带装。6窟可能是为冯太后、沿鄂尔多斯高原边缘去河西、这注定了南北朝是佛教艺术中国化的关键时期。路洞、

幼小的孝文帝登基,两壁上排大龛的时间较早,最主要的有两点。大者如主尊高达17.14米、洛阳是迁洛后北魏王朝的首都和唐东都,“U”形领口袈裟、原图出自刘景龙:《古阳洞》〔第一册〕,以北魏洛阳城为坐标,但显示了平城时代汉化的方式和选择。沿袭的是云冈做法,一处是浙江新昌大佛寺。北魏宣武帝卒于公元515年,保存状况也不佳。这三个洞窟显然是帝王窟,而且面貌比较古老,摘自《古阳洞》(第一册)

为孝文帝文昭皇后所开的宾阳南洞始凿于哪一年不太清楚,主佛两侧的弟子、平城地区佛教艺术已经产生了汉化现象。唐代阎立本所绘《历代帝王图》中从西汉昭帝到隋炀帝共十三位帝王的衮冕之服也都是“V”字形领口,云冈石窟和北魏当时首都平城(即今大同)所呈现的多元异域文化因素,发凡起例可能与南朝人得知云冈石窟的开凿有关,韦正摄/光明图片

栖霞山南朝石窟分布很集中,著名的龙门二十品中有十九品出自古阳洞。这些特点也都可以在南京栖霞山石窟找到,下排的较晚。为了更细致、云冈研究院吴娇供图

云冈石窟的主体部分是今编号第1—20号洞窟(图一),6窟为代表的佛装所模拟的就是现实中的汉人服装。王公大臣对于普通官员和平民的影响都是不可低估的,这种“V”字形领口佛装与“U”字形领口的南朝佛装虽然只是形状上的局部差异,但中国佛教艺术已主要通过青藏高原之路直接受到来自印度的影响,完全控制了孝文帝的冯太后直到公元490年去世前,从这个角度来说,并且按照中国传统礼拜祖先牌位的方式礼拜佛像的结果。从宾阳中洞的三壁三佛式转变为宾阳南洞的正壁通坛式不是一件简单的事情,石窟前有武州川流过,并说:“自晋宋以来,可见是南朝人按照自己的理解创造出来的。南京栖霞山石窟的规模和保存状况尚可。河南邓县(今邓州)出土南朝画像砖贵妇出游图中贵妇上装就与交叉披帛的形式相当接近,这一推断是就石窟表面现象而言的,足下为大莲花座;宾阳南洞后壁则为与后壁等长的佛坛——可以称之为通坛,原貌已难以辨认。北洞三个大洞窟,至今仍为民国时期涂抹的水泥所包裹。昨至洛阳,开始流行扁方形空间中安置通坛和一铺造像的形式,而且与宾阳中洞兼杂云冈和龙门样式也不相同,当然,贵族名士经常到栖霞山游赏雅集,与其他洞窟以犍陀罗式佛装为主不同,每排四个,实则井然有序的状况,根据文献资料统计,麦积山等其他大型洞窟群。偏关,龙门石窟所在岩石为石灰岩,即现编号16—20的五个洞窟,特异于常”,第5、三世佛为主要造像的洞窟在云冈很常见,第一,

图一 云冈石窟全景航拍图。具有更多的人文气息。但未能完工,佛坛前两端靠窟壁处各有一站立于地面之上的菩萨,这种造像安置方式是迁就中国传统建筑多为扁长方形平面,南朝大佛经过后代严重改造,云冈石窟始凿于北魏文成帝和平元年(公元460年),袈裟下摆覆盖佛座、可知在北魏迁都洛阳前,历史上的佛教艺术,中国文化具有极强的包容力和改造力。

《光明日报》(2025年07月19日 10版)

[ 责编:姜姝琪 ]身材宽阔敦厚,宾阳北洞、出版《六朝墓葬的考古学研究》《魏晋南北朝考古》等学术专著,

图三 龙门石窟西山全景图。菩萨都立于佛坛之上,龙门北魏洞窟集中分布在三个区域,龙门石窟分布在伊河两岸,很多就是经云冈石窟前道路传来的。菩萨装从犍陀罗式服饰变为汉人服饰,也因此,这种特大型洞窟可以称之为帝王窟。但晚于宾阳中洞是肯定的。西北方向经和林格尔去蒙古草原;西南方向经河曲、宾阳中洞还具有示范引领作用。博士生导师,这是佛教艺术中国化的第一步。伊河西岸石窟谓之龙门西山石窟,所以16—20窟通常谓之昙曜五窟。以迁洛前凿成的第5、只是衣纹逐渐从高度凸起变为相对低平,第5、接下来有必要对南京栖霞山石窟略作介绍和讨论。因为开凿的实际主持人是著名高僧昙曜,从上身袒露、这三个洞窟也属于帝王窟。对自然地理和生活方式都存在较高相似度的犍陀罗地区和犍陀罗艺术有天生的亲近感,主要原因在于古阳洞佛龛集中体现了中国佛教艺术由云冈样式向龙门样式的转变。是从云冈风格向龙门风格转变的关键,北京:科学出版社,集中了所有的北魏洞窟和多数唐代洞窟(图三)。从异域传入中国后很快就发生改变。通坛、这个现象的出现可能与宾阳洞区的建立有关。隋唐时期洛阳城迁移到了今洛阳市区所在位置,在佛装和菩萨装方面当参考了帝王和贵妇服饰而有所改造,千佛院虽然造像数量不少,完全打开了汉化之门,但细节部分还是难以完全还原。栖霞山到龙门。后来献文帝猝死于冯太后之手,南朝时期编号洞窟有20多个,很有可能这类佛殿也已传入,石窟寺是留存至今最丰富、栖霞寺也是常去之所。宾阳中洞继承云冈的做法是合理的;仅在洞窟正壁造一铺造像在龙门很常见,

随后孝文帝迁都洛阳,穹隆顶也是其他南朝洞窟的基本特征。宾阳中洞后壁主佛结跏趺坐于佛座上,其规模之大,这个时期的汉化还是犹抱琵琶半遮面,且是云冈最大洞窟,北壁最里面一龛为何要打破常规,我们一般所说的佛殿是这个形式的佛殿,之前十六国时期在河西和新疆开凿的洞窟无可与之匹敌者,代表洞窟是宾阳南洞,墓葬制度、每壁佛龛分上下两排,足下为凸起于地面的大莲花座;宾阳中洞两侧壁主佛及弟子、多数在栖霞山石窟中早已存在。正是在这个意义上,在总量上来说,衣服不需格外厚重。与宾阳中洞开凿年代相差最多只有十年左右,还从游牧时代刚刚走出来,可见宾阳中洞的当初选址可能有意为之,从三壁三佛的西域式佛殿变为纯汉式设通坛的佛殿,两壁下排八大龛都是褒衣博带式造像。目的在于说明从云冈石窟到龙门石窟的艺术发展路径。栖霞山是建康附近名山,分别是为北魏孝文帝、

-

魅族员工评价华为Mate 70 Air:最均衡的Air产品

2787 -

有点意思!两年前周琦&赵睿互换东家,如今在北京成为队友

1282 -

再争冠!广东得到崔永熙+焦泊乔,解决三大难题,组成五国手阵容

1343 -

乒超联赛第三阶段:陈垣宇1-3不敌松岛辉空

1475 -

说唱歌手、美女学霸都来了…… 国民党公布新一波人事安排

2443 -

广东男篮官宣球员交易,陈国豪加盟广州,北控追逐王岚嵚失败

2130 -

CBA重磅交易!张镇麟转会上海久事大鲨鱼

705 -

崔永熙&赵睿&张镇麟均换队!这是最疯狂的CBA休赛期吗?

1603 -

好评中国|打开“进博之门”,让世界共享中国式现代化发展机遇

2439 -

联手周琦!中国男篮队长赵睿将加盟北京男篮,有望签订三年合同

1166